martes, 17 de mayo de 2011

martes, 10 de mayo de 2011

Aportes a la historia del Conflicto Armado en el Perú

ARTIFIC 02

miércoles, 27 de abril de 2011

miércoles, 20 de abril de 2011

jueves, 7 de abril de 2011

lunes, 4 de abril de 2011

viernes, 10 de diciembre de 2010

lunes, 30 de agosto de 2010

El poemario fue presentado en el marco de la conmemoración del 7° aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, desarrollado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y se realizó en colaboración con la ANFASEP, asociación de madres de los desaparecidos. Puede ver el poemario en línea a continuación y otros contenidos en la siguiente dirección: http://elnacimientodelosmonstruos.blogspot.com/

El Nacimiento de Los Monstruos

lunes, 3 de mayo de 2010

Noticia viernes 30 abril 2010

Identifican a ocho cadáveres de fosas de Pucayacu

(La República) Al menos ocho cadáveres de los 37 que se exhumaron hace un año en el cementerio de Huanta, y que en agosto de 1984 fueron descubiertos en tres fosas de Pucayacu, fueron identificados por peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), reveló la abogada de familiares de las víctimas, Karim Ninaquispe. Se trata de los cuerpos de ocho varones adultos que forman parte de la lista de 72 personas desaparecidas que, según denunciaron sus familiares, fueron detenidas entre junio y agosto de 1984 por marinos y policías destacados en Huanta. Entre los desaparecidos se encuentra el periodista de La República Jaime Ayala Sulca, quien el 2 de agosto de 1984 ingresó a la Base de la Marina, en el estadio de Huanta, de donde nunca más volvió a salir. La identificación se logró a través de pruebas de ADN realizadas en el laboratorio Bode Technology Group, de Estados Unidos, financiadas por la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de los Desaparecidos en Guatemala, Argentina y Perú, con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano. La abogada dijo que aún quedan varios restos que no se han podido identificar, a los que se están aplicando análisis especiales.

(*) Proyecto ejecutado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD.

Más detalle: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100430/11/node/263789/todos/15

jueves, 22 de abril de 2010

La separación en la relación de una pareja joven

Documento de Trabajo n1

miércoles, 24 de marzo de 2010

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO

martes, 5 de enero de 2010

VIOLENCIA Y JUVENTUD (PONENCIA)

Violencia y Juventud_ponencia_IPRODES

lunes, 4 de enero de 2010

Clínicas de concentración

Por Daniel Navarro *

El autor examina cómo los campos de concentración y de exterminio, lejos de ser una irrupción de la barbarie en la civilización moderna, tuvieron su fundamento en desarrollos científicos prevalentes y cómo encontraron brazos ejecutores en profesionales de la medicina y, particularmente, de la psiquiatría.

Para desarrollar el concepto de “vida indigna de ser vivida”, en pos de una política eugenésica, el nazismo se valió de la lógica científica, en cuyo marco teórico se legitimaron las esterilizaciones y la eutanasia de los “anormales”. Esta lógica científica establece categorías clasificatorias propias del biologicismo (positivismo) como “asocial”, “degenerado”, “anormal”. Las consecuencias conducen a la segregación y en ocasiones al asilamiento. Michel Foucault señala un claro vínculo entre la teoría biológica del siglo XVIII y el discurso del poder. El evolucionismo –entendiendo como tal un conjunto de ideas que incluyen las jerarquías de determinadas especies, la lucha por la vida de las especies, la selección natural, que elimina a los inadaptados– en el siglo XX sirve para transcribir en términos biológicos el discurso político, para ocultarlo en un ropaje científico y, fundamentalmente, como una manera de pensar las relaciones de la colonización, la necesidad de las guerras, la criminalidad, los fenómenos de la locura y la enfermedad mental, la historia de la sociedad con sus diferentes clases. En definitiva, el evolucionismo se convirtió en un pensamiento único, que invadió la medicina y el derecho.

A su abrigo se construyeron la criminología y la medicina legal, donde el positivismo se constituyó como cuerpo científico e ideológico pleno. Los positivistas van a ocupar las cátedras de medicina legal en las facultades de medicina, controlando de esa manera la formación ideológica de los médicos legistas y por ende de los diversos cuerpos médicos forenses de los aparatos judiciales. Señala Foucault que la psiquiatría necesita destacar el carácter específicamente peligroso del loco. Para funcionar le fue preciso establecer la pertenencia esencial y fundamental de la locura al crimen, y del crimen a la locura. Esta pertenencia es una de las condiciones de constitución de la psiquiatría como rama de la higiene pública.

La psiquiatría, entonces, se constituye como saber científico específico encargado de diagnosticar los probables peligros sociales que acarreaban los enfermos mentales; de allí su necesidad de unir enfermedad mental y peligrosidad, ubicándose como saber técnico indispensable para el funcionamiento y el orden social. Propone que todo portador de una anormalidad es también portador de un peligro para la sociedad: se requieren entonces instrumentos para limitar y cercar este peligro, y surgen las instituciones destinadas al alojamiento de los anormales: manicomios, cárceles, institutos de menores. En esta asignación de tareas, la psiquiatría va a ocupar un lugar de importancia en proveer funcionarios del control social.

Paralelamente a la construcción social del loco como sujeto atávico y peligroso, se constituye el modelo de la peligrosidad, que será utilizado para el “diagnóstico” de la peligrosidad de “locos”, “niños anormales”, “vagabundos” y todo aquel que ponga en peligro el orden social establecido.

Giorgio Agamben sugiere: “El campo de concentración es el paradigma mismo del espacio político en el punto en que la política se convierte en biopolítica y el homo sacer se confunde virtualmente con el ciudadano. La pregunta correcta con respecto a los horrores del campo no es, por consiguiente, aquella que inquiere hipócritamente cómo fueron posible en ellos delitos tan atroces en relación con seres humanos; sería más honesto, y sobre todo más útil, indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente de sus derechos a unos seres humanos, hasta el punto de que realizar cualquier tipo de acción contra ellos no se considerara ya como un delito” (Homo Sacer, I; Editora Nacional, Madrid, 2002).

Los nazis llevaron adelante un programa eugenésico elaborado por médicos ávidos de clasificar y diagnosticar rasgos humanos interpretados como anormales. El destino de los clasificados sería la exclusión y la eliminación. El marco jurídico convirtió lo atroz en legal. Muchos médicos nazis lograron eludir la acción de la Justicia y continuaron ejerciendo posteriormente su profesión. Por ejemplo, Carl Vaernet, quien, concluida la guerra, logró escapar con ayuda de los gobiernos danés y británico y vivió en la Argentina desde 1950 hasta su muerte, en 1965.

Vaernet instaló una clínica en la calle Uriarte, del barrio porteño de Palermo, dedicada a la “curación de homosexuales”. Allí realizó tratamientos a numerosos adolescentes cuyos padres no admitían sus inclinaciones sexuales: les insertaba en la ingle una glándula artificial, metálica, que segregaba dosis constantes de testosterona, en la expectativa de cambiar la orientación sexual del sujeto.

La medicina nunca analizó profundamente y con suficiente espíritu crítico su responsabilidad en la génesis de los conceptos biopolíticos del nazismo; algunos pocos médicos alemanes muy involucrados en prácticas homicidas fueron juzgados y condenados, y de esa manera se cerró la discusión.

Señala Agamben: “Es importante hacer notar que, contrariamente a un difundido prejuicio, el nazismo no se limito simplemente a utilizar y a distorsionar para sus propios fines políticos los conceptos que le eran necesarios; la relación entre la ideología nacionalsocialista y el desarrollo de las ciencias sociales y biológicas del momento, en particular de la genética, es más íntimo y complejo, y a la vez inquietante. Lo que aquí nos interesa especialmente es, sin embargo, que en el horizonte biopolítico que es característico de la modernidad, el médico y el científico se mueven en esa tierra de nadie en la que, en otro tiempo, sólo el soberano podía penetrar”.

El campo de concentración no fue una excepción al Estado moderno, sino que el estado de excepción está en la base de las políticas concentracionarias. La política occidental se funda en la construcción de un sujeto a excluir, eliminable. En este sentido, la medicina se constituye como aliado indispensable para llevar adelante la biopolítica de nazismo y de todo Estado moderno. Al contribuir al diseño del sujeto a excluir, la medicina se convierte en una herramienta fundamental en la construcción de la sociedad, adquiriendo un carácter profundamente ideológico. Su saber científico será puesto al servicio del Estado Nacionalsocialista para la elaboración de un aparato que sustente y justifique acciones de la más diversa índole, incluso y fundamentalmente policiales, penales y represivas. Especialmente la psiquiatría y la genética se constituyen como un saber que aporta la base científica para la exclusión de aquellos sujetos indeseables para la sociedad, los anormales. Bajo el nazismo, la medicina se convierte en auxiliar del poder, a los efectos de seleccionar a los sujetos que van a ser excluidos e eliminados. Muchos médicos alemanes participaron activamente en la planificación, diagramación y puesta en marcha de los asesinatos de niños indefensos, enfermos mentales, judíos, gitanos y todo aquel que fuera catalogado como anormal, peligroso, impuro de raza aria, criminal, delincuente, homosexual, adversario político, esquizofrénico, psicópata, profanador de la raza, antisocial, testigo de Jehová.

En el hospital de Steinhof, en Viena, se internaba a niños enfermos o “asociales”. Recibían tratamiento psiquiátrico o eran sometidos a experimentos científicos. Después de la liberación de Viena por los aliados, se descubrieron en Steinhof cientos de frascos con los cerebros de los niños asesinados, caratulados con el nombre de cada víctimas, la patología que padecía, las fechas de nacimiento y de muerte.

Indeseables

El programa de eutanasia, iniciado en los institutos psiquiátricos, fue puesto en pausa cuando el personal y las cámaras de gas que allí funcionaban fueron trasladados a las nuevas instituciones de exterminio: los campos de concentración. Los campos de concentración eran centros de aniquilamiento de sujetos “indeseables”, pero también centros de investigaciones médicas, auspiciadas por las principales universidades alemanas.

Así como el ingreso en el programa de eutanasia se iniciaba con el diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica –que incluía al paciente en la categoría de “vida indigna de ser vivida”–, el ingreso al campo de concentración se producía a partir de un cúmulo de clasificaciones –que asimismo incluían a la persona en la “vida indigna de ser vivida”–, entre ellas las de “judío” o “gitano”, a las que se asignaban características atávicas. Al llegar al campo, los prisioneros eran recibidos y clasificados por personal médico, de acuerdo con su capacidad para el trabajo; los niños y ancianos eran destinados inmediatamente a las cámaras de gas, por improductivos; los adultos sanos eran remitidos al campo de concentración propiamente dicho.

La muerte de los pacientes en los institutos psiquiátricos, así como de adultos y de los prisioneros en el campo, se producía por la sobremedicación, el hambre, las infecciones, las investigaciones científicas a las que eran sometidos, o las cámaras de gas. En los campos predominaba el factor de aniquilación directa, pero también se ejercía la experimentación sobre los cuerpos de los prisioneros. En ambas instituciones, los médicos eran los encargados de dirigir las investigaciones, prescribir determinados tratamientos o indicar la muerte. Luego de la muerte, los cuerpos de los pacientes psiquiátricos, como los de los prisioneros del campo, eran estudiados por destacados científicos, preocupados por descubrir las alteraciones anatómicas específicas de la víctima, de acuerdo con la categoría que hubiera determinado su inclusión en el programa de eutanasia o su ingreso al campo. Tales estudios revestían un interés fundamental para la medicina alemana a los efectos de convalidar sus teorías biologicistas y eugenésicas.

El programa de eutanasia y el campo de concentración fueron fuentes inagotables de víctimas, de niños y adultos disponibles para la investigación, de cuerpos a los que se podía estudiar vivos o muertos, según el interés del investigador. Los médicos del hospital o del campo elaboraban los proyectos de investigación que proponían a las autoridades alemanas, y que en su mayoría estaban destinados a la confirmación de las teorías nazis sobre higiene racial.

* Médico legista. Psiquiatra. Texto extractado de Psiquiatría y nazismo: historia de un encuentro, de reciente aparición (Ed. Madres de Plaza de Mayo).

lunes, 6 de julio de 2009

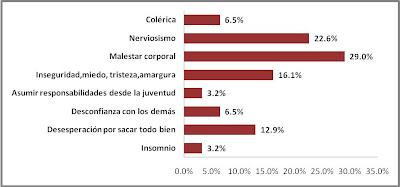

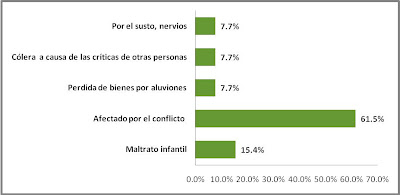

Encuesta sobre malestar emocional en sobrevivientes del conflicto armado interno en Perú

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA

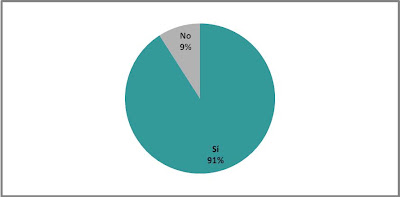

El 91% de las encuestadas manifestaron que a causa de la desatención de los malestares emocionales mencionados su bienestar psicosocial se ha visto conmovido.

lunes, 24 de noviembre de 2008

REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS GENERADOS POR LA VIOLACION SEXUAL EN CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL PERÚ

REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS GENERADOS POR LA VIOLACION SEXUAL EN CONFLICTO ARMADO INTERNO DEL PERÚ

Introducción

En el Perú, Colombia y Guatemala existen problemas en la ejecución de los programas de reparaciones diseñados para el resarcimiento de las víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno. En el caso de El Salvador y Honduras todavía no se han normado dichas reparaciones [1] A nivel de la región, el avance de estas reparaciones no es muy alentador.

En el Perú existe un programa integral de reparaciones (PIR) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que incluye a las mujeres víctimas de violación sexual y a los hijos producto de ella; la misma que ha posibilitado su reparación por distintas vías: intervención de oficio del Ministerio Público, reparaciones en salud vía SIS y MINSA, reparaciones colectivas, simbólicas y las reparaciones individuales que pasan por un proceso previo de definición de beneficiarias (RUV).

Estas vías de reparación tienen problemas específicos de diverso tipo que no desarrollaremos en esta propuesta, sólo se abordará el modo de realizar la reparación de los daños de las víctimas de violación sexual en conflicto armado interno.

La identificación y consenso el modo de reparación es importante en la medida que servirá como referente para la reparación de esta violencia de género en la vías ya mencionadas y en las reparaciones que se encuentran implementando como las medidas colectivas que se aplican en aproximadamente 400 comunidades campesinas, en las investigaciones y procedimientos legales, médicos y psicológicos de la Fiscalía, los procedimientos de registro del Consejo de Reparaciones, y la atención brindada por el MINSA.

La determinación de los daños generados es muy difícil por la repercusión de esta violencia en el ámbito individual, familiar y social. Más aún cuando la priorización del daño causado depende de la subjetividad de las víctimas y por tanto sus demandas no son uniformes.

El empadronamiento de las mujeres víctimas de violación sexual encuentra resistencia de parte de ellas a ser identificadas como tales. Más son las desventajas que las ventajas.

Un problema adicional vinculado a los anteriores es que las mujeres, independientemente a la cultura, estatus y clase social a la que pertenezcan, priorizan o privilegian la atención de los daños de sus seres queridos antes que los propios.

Ante este escenario, qué hacer para reparar desde una perspectiva cultural, de derechos humanos y género, sin revictimizar a estas mujeres?

Responder esta pregunta implica conocer qué tipos de violencias han producido en ellas daños considerables; cuáles son sus prioridades de reparación, desde su punto de vista; cuál es el riesgo de satisfacer la demanda de justicia en el sentido de judicialización?

Puede bajar el documento completo, en este link: http://www.scribd.com/doc/39835830/REPARACION-INTEGRAL-DE-LOS-DANOS-GENERADOS-POR-LA-VIOLACION-SEXUAL-EN-CONFLICTO-ARMADO-INTERNO-DEL-PERU